Otras anécdotas más folklóricas que importantes, pero que nos permitan reír y disfrutar un poco. El otro día, al ir por un estrecho camino tapado por la bóveda del bosque, de Víveres a Pajarillo, apareció una tremenda culebra a la que vi solamente estando a escaso metro de ella. Pero aunque a mí se me había paralizado el corazón (o lo contrario), parece que el animal se asustó más que yo, porque con una agilidad admirable se internó en la espesura con un chasquido seco que su peso produjo en la maleza por la que se deslizaba. Ella por su camino y yo por el mío, los dos nos alejamos después de habernos saludado.

Sí, estuve perdido cinco días, utilizando los pies descalzos para llegar a cuatro pueblos. Cayéndome la lluvia durante más de cuatro horas en una de esas caminatas. La camiseta y la mochila se me pegaban al cuerpo. Iba en traje de baño. El bosque estaba oscuro. Mis pies resbalaban una, ocho veces, ¡más! El que me conducía, impertérrito y con una carga mayor que la mía, no se cayó ni una vez siquiera. Volvió a pasar una serpiente delante de mis narices. Ya no sé si me dan miedo o es que estaba tan cansado, que ésta en concreto ni susto me ha causado. Al llegar a Cuñumbuza, casi tiritando, bebí aguardiente que los moradores me ofrecieron. “Tengo hambre”, les dije. Y no veáis qué plato con carnes de sajino, venado, picuro y carachupa. “¡Caramba! –repetí-. Tengo hambre, pero no tanta, buena gente”. Me cambié de ropa o quise cambiarme de ropa, porque en el interior de la mochila todo estaba fatalmente empapado. Hasta las hostias de la misa se habían convertido en una pasta blancuzca y viscosa, inservibles. Mis documentos daba pena verlos. De remate y por la noche, procurando yo hacer algo por secarlos, un niño que me ofrecía en ese instante un bote con kerosene como alcuza, derramó el combustible sobre parte de esos documentos. Ah, qué bien viene vivir al menos durante unas horas de este modo improvisado. Siempre en busca de esta tierna historia de los pobres. Es un privilegio, es un gozo poder recorrer esta inmensa y desbordada historia.

Sí, estuve perdido cinco días, utilizando los pies descalzos para llegar a cuatro pueblos. Cayéndome la lluvia durante más de cuatro horas en una de esas caminatas. La camiseta y la mochila se me pegaban al cuerpo. Iba en traje de baño. El bosque estaba oscuro. Mis pies resbalaban una, ocho veces, ¡más! El que me conducía, impertérrito y con una carga mayor que la mía, no se cayó ni una vez siquiera. Volvió a pasar una serpiente delante de mis narices. Ya no sé si me dan miedo o es que estaba tan cansado, que ésta en concreto ni susto me ha causado. Al llegar a Cuñumbuza, casi tiritando, bebí aguardiente que los moradores me ofrecieron. “Tengo hambre”, les dije. Y no veáis qué plato con carnes de sajino, venado, picuro y carachupa. “¡Caramba! –repetí-. Tengo hambre, pero no tanta, buena gente”. Me cambié de ropa o quise cambiarme de ropa, porque en el interior de la mochila todo estaba fatalmente empapado. Hasta las hostias de la misa se habían convertido en una pasta blancuzca y viscosa, inservibles. Mis documentos daba pena verlos. De remate y por la noche, procurando yo hacer algo por secarlos, un niño que me ofrecía en ese instante un bote con kerosene como alcuza, derramó el combustible sobre parte de esos documentos. Ah, qué bien viene vivir al menos durante unas horas de este modo improvisado. Siempre en busca de esta tierna historia de los pobres. Es un privilegio, es un gozo poder recorrer esta inmensa y desbordada historia.

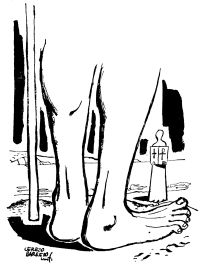

Y la última. ¡Qué no hubiera dado un director de cine por ser testigo, como lo fui yo, de una escena como esta! Estoy dentro de un autobús en la plaza de armas de Juanjuí, porque tengo que ir a Tarapoto. Son las cuatro menos cuarto de la madrugada. Restos de gente de una fiesta que termina, se retiran por esquinas casi invisibles hacia sus casas. Serena, la noche aún dura; le quedan casi dos horas de existencia. El motor del autobús continúa apagado. Se puede decir que hay paz paseando en el ambiente. Miro sin querer por la ventanilla, y veo un grupo humano muy curioso. Un hombre avanza el primero; detrás de él pero muy cerca, otros cuatro cargan un ataúd. Los cinco están borrachos y dando tumbos; el sexto, dentro del cajón y en su quietud definitiva. Quizás víctima de un ajuste de cuentas, conviene deshacerse de él cuanto antes. Se alejan, se pierden de mi vista. Y yo me quedo rumiando tantas cosas.