Hay un bello pequeño poema escrito por un poeta americano, Lee-Yung Lee, sobre la relación entre un padre y un hijo. Yo lo leo algunas veces en la Iglesia en el Día del Padre. Se titula “Un Cuento”, y reza así:

Triste es el hombre a quien se le pide un cuento

y no se le ocurre ninguno.

Su hijo de cinco años espera en su regazo:

-“¡El mismo cuento, no, papi!

El mismo no, uno nuevo”.

El hombre se frota la barbilla y se rasca la oreja.

En un cuarto lleno de libros,

en un mundo lleno de cuentos,

no es capaz de recordar ni uno.

E inmediatamente piensa:

este chico abandonará a su padre.

Y el hombre vive ya con anticipo el futuro

y ve el día en que el muchacho se marchará de casa.

-“¡No te vayas”, exclama, escucha de nuevo el cuento del caimán.

Escucha otra vez el cuento del ángel!

¡A ti te encanta el cuento de la araña!

Te ríes de aquella araña.

¡Te lo cuento!”

Pero el muchacho está ya metiendo sus camisas en la maleta

y está buscando sus llaves.

Y entonces el hombre grita:

– “¿Eres acaso un dios”,

como para que me quede mudo ante ti?

¿Soy yo acaso un dios,

como para que nunca te tenga que defraudar?”

Pero en realidad el niño está ahí todavía.

-“Papi, por favor, un cuento!”

Esto es un problema más emocional que lógico.

Es un problema humano, no divino.

Esto plantea

que la suma de las súplicas de un niño

y del amor de un padre

llevan al silencio.

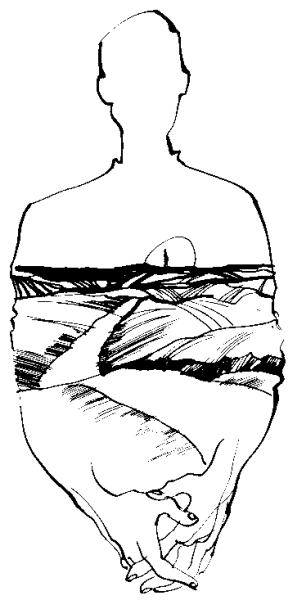

Cada día nos encontramos sentados enfrente de alguien metido en una situación que reclama un “cuento nuevo”, pero nosotros lo más que podemos es balbucear. Percibimos una súplica en los ojos de la otra persona y en la situación como tal: – “¡Por favor, un “cuento nuevo”, no el viejo de siempre!” Pero ese ruego y nuestras mejores intenciones nos llevan al silencio. Nos quedamos mudos el uno frente al otro, así que nos ponemos a hablar de los resultados de deportes, de las compras, del cotilleo del barrio, de la moda, del tiempo, del último programa de la tele, de cualquier cosa, menos de lo que deberíamos hablar.

Todo comienza ya cuando nuestros hijos se sientan en nuestro regazo como niños y nosotros nos sentimos inseguros sobre qué decirles, aunque quizás en su temprana edad nos es más fácil encontrar palabras para expresar nuestro amor. Pero la cosa se vuelve más difícil cuando los hijos van creciendo y sus personas y sus vidas se vuelven complejas mientras entran en lucha con inquietudes, con la sexualidad, y con su necesidad de separase de nosotros. Entonces comenzamos a sentirnos inseguros, y somos incapaces de encontrar las palabras que necesitamos para hablar, o nos damos cuenta de que no podemos expresar las palabras que nos gustaría decir. Y sufrimos angustiosamente, agonizamos, conforme vamos perdiendo nuestra cercanía e intimidad con nuestros hijos. Éstos comienzan a rechazar nuestras “viejas palabras”, y nosotros nos percatamos entonces de que, si seguimos pronunciándolas, nuestros hijos -dicho familiarmente- nos mandarán a la porra a nosotros junto con nuestras palabras.

Pero, de todos modos, su ruego no desaparece; nuestros hijos nos necesitan más que nunca y tienen necesidad de oír ciertas cosas de nuestros labios. ¿Pero cuáles? Las palabras que pensamos no son las que ellos quieren oír. Toda esa tensión es en el fondo una súplica: Un “cuento nuevo”, no el viejo de siempre. ¡Cuéntame una nueva historia!

Y lo mismo sucede también en el fondo de todas nuestras relaciones íntimas. Nos encontramos personalmente en momentos críticos, un amigo está enfermo en el hospital, un colega se va a casar, alguien se aleja de nosotros, un miembro de la familia está formalizando el divorcio, un amigo está perdiendo su trabajo, y, de nuevo, nos damos cuenta con dolor de que somos incapaces de expresarnos, e intentamos buscar palabras adecuadas, pero sin poderlas encontrar. Así que -como es tan evidente en tantos brindis horribles en las bodas-, o bien evitamos totalmente hablar de lo que la circunstancia exigiría, o bien decimos vulgaridades que valen para cualquier cosa menos para honrar y dignificar el acontecimiento.

Pero, de todos modos, no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos. No somos dioses. Y si supiéramos expresarnos tan bellamente como Lee-Yung podríamos preguntar: -“¿Eres tú acaso un dios como para que deba quedarme yo mudo ante ti? ¿Soy yo acaso un dios, como para que nunca te tenga que defraudar?”

Pero el ruego todavía nos hace señas, y así sucumbimos a la tentación de repetir los “viejos cuentos”, gastados ya, los malos chistes de siempre en el banquete de bodas, la ocurrencia inofensiva que pone en marcha las cosas: “¡Hablemos del partido de anoche! ¿Sabes lo que me pasó en el trabajo? ¿Has oído este chiste?” Pero tenemos la sensación de que -hablando de forma figurada- todos están haciendo las maletas para partir: “¡No te vayas!”, decimos desesperados, “escucha de nuevo el cuento del caimán!”. Pero están todavía todos aquí, pidiendo de limosna un nuevo cuento: “¡Papi, por favor, un cuento!”

En el prólogo al libro “El Príncipe Negro”, Iris Murdoch escribe: “Durante largos períodos de tiempo he conocido la tortura de una vida, por no poderme expresar a mí misma”. En ninguna circunstancia se siente tanto esta tortura como cuando estamos en frente de nuestros seres queridos.