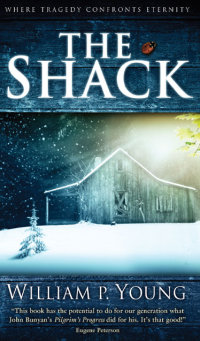

Hace varios años, William Young escribió una novela que fue a la vez muy leída y muy debatida (con más de seis millones de ejemplares vendidos en todo el mundo). Titulada “The Shack” (“La Cabaña”) contaba la historia de un hombre cuya hija menor había sido secuestrada y brutalmente asesinada. El hombre, luchando interiormente con ira y amargura, recibe una misteriosa nota de invitación para ir él solo a la cabaña en la que su hija había sido asesinada. Esperando anhelante poder encontrar allí al asesino de su hija, se prepara interiormente para una lucha brutal. Pero, en vez de eso, en la cabaña encuentra a Dios.

Lo que sigue es un retrato de la trinidad, maravillosamente cálido, y teológicamente fértil. Pero el Dios que el personaje de William Young encuentra en la cabaña -un Dios maravillosamente abierto, cariñoso, con brazos abiertos para el abrazo, padrazo, siempre dispuesto al perdón…- impone una condición difícil, no-negociable, para llegar al cielo: Tiene que perdonar, no sólo al asesino de su hija, sino a todos, absolutamente a todos, si quiere formar parte, al fin, de la comunidad de los bienaventurados. Puede ir al cielo, pero eso no será posible si sigue abrigando en su corazón la cólera y la ira.

Lo que sigue es un retrato de la trinidad, maravillosamente cálido, y teológicamente fértil. Pero el Dios que el personaje de William Young encuentra en la cabaña -un Dios maravillosamente abierto, cariñoso, con brazos abiertos para el abrazo, padrazo, siempre dispuesto al perdón…- impone una condición difícil, no-negociable, para llegar al cielo: Tiene que perdonar, no sólo al asesino de su hija, sino a todos, absolutamente a todos, si quiere formar parte, al fin, de la comunidad de los bienaventurados. Puede ir al cielo, pero eso no será posible si sigue abrigando en su corazón la cólera y la ira.

Prescindiendo de los críticos, que han acusado a Young de deficiencias teológicas, él tiene plena razón y nos reta con todo empeño sobre este punto central: deshacerse de la cólera y de la amargura es condición no-negociable para llegar al cielo. Efectivamente, estoy convencido de que llega un momento en nuestras vidas en el que necesitamos sólo tres palabras en nuestro vocabulario espiritual: Perdonar, perdonar y perdonar. El prolífico y exitoso novelista australiano, Morris West (+1999), en un breve ensayo autobiográfico escrito para celebrar su 75º cumpleaños, lo formula de modo más positivo. Afirma que, al llegar a los 75, te tendría que quedar una sola frase en tu vocabulario: “¡Gracias!”

La gratitud es lo opuesto a la ira; y mostramos, en demasía, poca gratitud en nuestra vida. Generalmente estamos con más frecuencia enfadados que agradecidos. Además, aun admitiendo que estamos enojados, tendemos a dar excusas y a racionalizar, sea con dogma o con razón.

El progresista diría: “¡Estoy enfadado, pero con razón! ¡Mi ira es justa, como la de Jesús cuando desbarató las mesas de los cambistas de moneda en el templo!” “¡Cierto, estoy enojado, pero ¿por qué no debiera estarlo, teniendo en cuenta cómo los conservadores han matado la apertura de la última generación, consolidando una nueva intolerancia tanto en la iglesia como en este país; y sin tener conciencia alguna en favor de los pobres?”.

Y el conservador, por el contrario, replicaría: – “Cierto, estoy enfadado, pero ¿por qué no habría de estarlo, considerando lo que los liberales están haciendo a esta iglesia y a este país? ¡Mira justamente a estas dos aberraciones: al aborto y al matrimonio gay!

Tendríamos que andar con cautela en hacernos ilusiones de esta manera: A diferencia de Jesús que llora sobre Jerusalén, nuestras lágrimas no son generalmente lágrimas cálidas de amor, y de tristeza por la división y la incomprensión. Nuestras lágrimas, cuando las haya, son normalmente lágrimas frías de amargura y de cólera en el sentido de que hemos recibido agravio o tenemos que vivir en nuestra familia y en nuestra sociedad con personas a quienes consideramos de mala voluntad, perezosas, de miras estrechas o absolutamente ignorantes. Nos parecemos más al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo: como él, normalmente nos comportamos de modo correcto; aparentemente, por fuera, somos fieles a nuestras obligaciones morales y religiosas, pero nos sentimos atenazados por la amargura y por un profundo enojo que nos hace difícil, o incluso imposible, tomar parte alegre en la fiesta y en la danza, desechar de una vez la cólera, y perdonar.

Entre nosotros, demasiado pocos admitimos que llevamos una pesada carga de cólera en nuestro interior; que, desgraciadamente, dentro de nosotros hay recovecos llenos de amargura y resentimiento, y que todavía hay en nuestra vida ciertas personas, incidentes y acontecimientos a los que no hemos perdonado.

Así mismo, para camuflar nuestra ira, nos gusta hacer un despliegue público, un auténtico show, de nuestra generosidad y bondad. Tenemos la tendencia a hacer un show ante la familia y los amigos para mostrar lo bellas personas que somos, alabando a alguien exageradamente y, luego, casi en la misma frase, poniendo verde a algún otro, difamando a un segundo o hablando con mala intención o sarcásticamente de un tercero. Esta tendencia a clasificar y dividir a los demás en “ángeles” o “demonios” es una señal de que dentro de nosotros está vivo el sapo de la ira. Montamos un show alabando a ciertas personas (un show diseñado más para exhibir públicamente lo bellas personas que somos nosotros que para destacar las virtudes de otro) y, a renglón seguido, nos quejamos con amargura sobre lo horribles que son otras personas y cómo estamos siempre rodeados de imbéciles e idiotas. Ambas -tanto la alabanza como la queja- dan testimonio de la misma realidad: La ira y la cólera anidan todavía en nosotros.

Con el tiempo, finalmente, la honestidad y la humildad habrían de conducirnos a admitir esto. Todos cargamos algunos sentimientos de ira, y no deberíamos engañarnos en esto. Necesitamos valor y honestidad para aceptarlo.

Quizás pudiéramos aprender la lección que nos dan grupos como Alcohólicos Anónimos, y presentarnos unos a otros, o al menos a nuestro confesor, de este modo:

Traducido por: Carmelo Astiz, cmf