Se impone abrir caminos a una nueva relación en la que los laicos no sean los ayudantes de campo de los sacerdotes, sino donde todos, laicos y sacerdotes, colaboren como iguales en la construcción de una iglesia que es por igual de todos. Sacerdotes y laicos tendrán que trabajar para poner las bases de esta nueva relación.

La pregunta por la posibilidad de que los laicos puedan ayudar a los sacerdotes parece a primera vista de buena voluntad pero demasiado unilateral; se puede estar dando por supuesto, como se supone el valor de los soldados, que los sacerdotes ayudan siempre a los laicos, cuando la realidad es que, a pesar de las buenas intenciones y debido a causas muy diversas, no siempre esto sucede así. Si además de lo que se trata es de encontrar el camino hacia unas nuevas relaciones entre los laicos y los sacerdotes, la pregunta más apropiada seria ¿es posible una mayor colaboración entre el laicado y los sacerdotes? Y este va a ser "el punto de partida y la línea de fondo de nuestra reflexión.

La pregunta por la posibilidad de que los laicos puedan ayudar a los sacerdotes parece a primera vista de buena voluntad pero demasiado unilateral; se puede estar dando por supuesto, como se supone el valor de los soldados, que los sacerdotes ayudan siempre a los laicos, cuando la realidad es que, a pesar de las buenas intenciones y debido a causas muy diversas, no siempre esto sucede así. Si además de lo que se trata es de encontrar el camino hacia unas nuevas relaciones entre los laicos y los sacerdotes, la pregunta más apropiada seria ¿es posible una mayor colaboración entre el laicado y los sacerdotes? Y este va a ser "el punto de partida y la línea de fondo de nuestra reflexión.

Es una realidad que actualmente existen muchos aspectos de nuestra sociedad y de nuestra iglesia que disgustan y desagradan a muchos cristianos. El panorama no es muy alentador y el futuro nos inquieta. No se puede decir que nos sintamos muy satisfechos con lo que hemos construido; muy al contrario, sentimos la urgente necesidad de reconstruir esta sociedad y esta iglesia en la que vivimos y en la que van a vivir nuestros hijos. Esta es la tarea que tenemos por delante; pero no es una tarea que puedan realizar sólo los laicos o sólo la iglesia institucional. Nos necesitamos mutuamente. Los laicos necesitamos de la influencia de la iglesia, tanto en el ámbito eclesial como en la sociedad en general, pero todas las instituciones de la iglesia no podrían realizar esa tarea de reconstrucción por sí solas; sin la colaboración de los laicos, sin la iniciativa y sin la participación activa de todos aquellos hombres y mujeres que viven y toman parte en a construcción de la sociedad y forman la Iglesia desde su ser creyentes, que conocen y viven en su propia carne los problemas de nuestra sociedad, sus causas y sus orígenes, la iglesia institucional no puede hacer mucho para reconstruir la sociedad ni para hacer una iglesia más encarnada en la historia de hoy.

Esta tarea que el pueblo de Dios y la iglesia institucional tenemos en común requiere, ante todo, unas buenas relaciones de entendimiento y de cooperación. Pero no es esto lo que parece primar en estos momentos; ni siquiera las relaciones con los sacerdotes, la institución jerárquica que puede y debe estar en una relación más directa y personal con el laicado, es verdaderamente satisfactoria. Con frecuencia oímos decir a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, aquello de «yo creo en Dios, pero no creo en los curas». Este «dicho», que se está convirtiendo ya en un tópico, está indicando el mal estado por el que están pasando las relaciones pueblo-institución, laicos-sacerdotes. Y esto es preocupante. Pero no es nuevo.

Esta preocupación se hace novedosa y se agudiza, aún más si cabe, cuando se trata de la relación entre la mujer y la iglesia, hasta el punto de constituir un problema específico dentro del contexto general de las relaciones entre el laicado y la iglesia institucional.

¿Por qué no son mejores nuestras relaciones?

Cuando se pregunta a los laicos por las causas del deterioro latente en sus relaciones con la institución, se suelen señalar varias; por ejemplo, la estructura social cerrada que presentan las instituciones y las organizaciones de la iglesia, que sólo permiten que el varón pueda llegar a ser un subordinado y la mujer una sirvienta.

Otra objeción importante que suele hacerse es aquella que se refiere a las distinciones demasiado tajantes y que impliquen que Dios está en la iglesia y no en el mundo, o que signifiquen que la iglesia reivindique frente al mundo un papel autónomo. Lo cierto es que, por lo general, a los laicos no les gusta todo aquello que pueda significar separación, distinción, discriminación en definitiva, y no sólo por sentimientos personales, sino porque esta situación, o estas actitudes, ayudan, además de a un mutuo alejamiento, a una falta de comprensión de la realidad social y de sus circunstancias por parte de las instituciones.

Todo esto es grave porque conduce a esa falta de diálogo entre la institución y el pueblo de Dios que, en opinión de nuestros cristianos, laicos e incluso institucionales, existe en la iglesia actual y que es tan necesario para una mejor comprensión de los problemas que, actualmente, tiene nuestra sociedad y nuestra iglesia. Los laicos sentimos cómo esta falta de diálogo no favorece el poder experimentar a la iglesia como esa gran familia en la que se permite discutir los problemas con libertad; en la que se respetan las discrepancias y se reflexiona conjuntamente sobre ellas; en la que se espera encontrar la acogida cálida, la comprensión, la indulgencia y el perdón que nacen del mutuo amor y del respeto mutuo. Pero también es cierto que esto sólo se puede dar realmente en la libertad del amor. Por eso, a los laicos no les suele gustar, por ejemplo, la localización de los altares en las iglesias pues, para ellos, viene a simbolizar, precisamente, esa dualidad diferenciadora que aleja y separa, y que en nada favorece el diálogo.

Los laicos son conscientes de su falta de preparación y formación religiosa para poder dialogar positiva y constructivamente con las instituciones. Y muchos saben hasta qué punto esta situación, que a menudo llega a la total ignorancia, conduce con mayor frecuencia a la indiferencia religiosa más que a la obediente sumisión. Pero ni en la ignorancia, ni en la indiferencia, ni en la ciega sumisión, se puede dar ningún tipo de diálogo.

Y también son conscientes del papel cambiante de la mujer en la sociedad y piensan que, a pesar de que las mujeres contribuyen a la vida de la iglesia con diversas y muy válidas cualidades, la mujer está discriminada y, precisamente, suelen encontrar en las parroquias uno de los lugares concretos de su marginación. Pero también son conscientes de que esta es una política no sólo de las iglesias locales, sino también de la iglesia universal.

En el fondo de todas estas razones, se puede detectar, por parte del laicado, un deseo de colaboración con las instituciones jerárquicas, dentro de un modelo de comunidad eclesial que esté abierta y en solidaridad con la humanidad y con la historia.

Caminos para una nueva relación de cooperación

Es muy arriesgado hablar de caminos o señalar algunas propuestas sin realizar previamente un estudio profundo de las causas de nuestros males, pero, sólo a título indicativo, nos atrevemos a indicar algunos pasos que podrían ayudar a construir el camino que nos lleve hacia una nueva y mejor relación de ayuda mutua, de cooperación entre los cristianos laicos y los cristianos institucionales. De entre estos pasos, nos parece que se hace necesaria una formación, tanto en el clero como en el laicado, que olvide el sexismo y denuncie las actitudes sexistas o de cualquier otro tipo que supongan discriminación hacia el otro; que denuncie no sólo las situaciones de injusticia, sino también las actitudes de indiferencia, e incluso de complacencia, ante estas situaciones.

Si queremos una iglesia verdaderamente encarnada en la sociedad, una iglesia en la que laicos y sacerdotes trabajen ¡untos para el bien de la humanidad, es necesario que la formación de los sacerdotes no se realice de forma elitista, en ghettos cerrados, sin contacto con la sociedad y apartados de los problemas reales que, más pronto o más tarde, van a tener que afrontar en su ministerio. Es necesario que sea realmente posible, y en igualdad de condiciones, la formación religiosa superior a los laicos y laicas que deseen adquirirla, pues la iglesia tiene el deber de educar a la gente, sobre todo los sacerdotes, para que traten como a sus iguales a todos los hombres y mujeres que constituyen el pueblo de Dios.

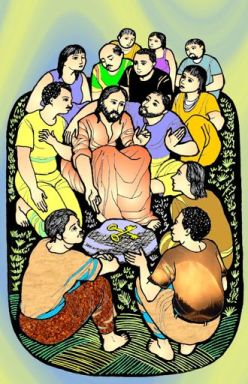

Todo esto engendra, de forma inevitable, una conversión personal de todos los miembros de la iglesia pues, sólo así, podremos realizar la misión de Cristo, que es también la de la iglesia, pues en definitiva, de lo que se trata es, no de que los laicos ayuden a los sacerdotes en una tarea que podría parecer exclusiva de ellos, sino de la colaboración de todos, de toda la humanidad, con Dios. Para conseguir esto, contamos con la esperanza fundada de que, a pesar de las aparentes contradicciones, el Espíritu Santo es quien está inspirando al pueblo de Dios que ya se ha cumplido el tiempo para iniciar esa colaboración que, dentro de la comunidad de iguales que Jesús inició y que tan en el olvido tenemos, facilite la tarea de reconstruir la sociedad desde unos valores cristianos, bien enraizados en la realidad social del momento, y no desde unos valores que, por excesivamente idealizados, o espiritualizados, o conceptualizados, dejan esa reconstrucción para un futuro imposible de alcanzar en esta vida.