Cuentan que el luto en aquel tiempo era largo y riguroso, aún lo era más para una madre que había perdido un hijo joven, pero ella no lo guardaba porque él no había muerto. Algo extraño le ocurría. María no sentía la tristeza de haberse quedado sola.

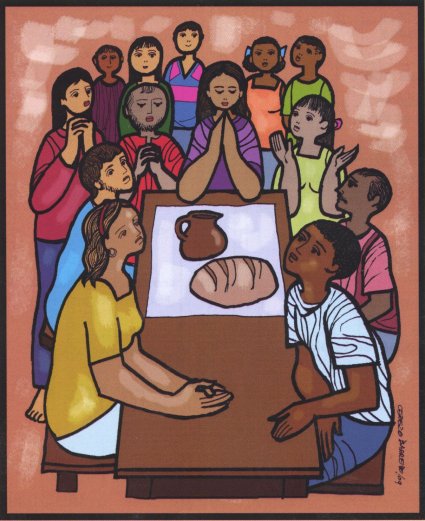

Ilustración: Maximino Cerezo Barredo, cmf

Desde que Jesús se la había encomendado a Juan, todos se hacían la competencia para hacerle compañía. María les recordaba el modo de ser de Jesús, sus gestos y palabras. Cuando se juntaban, María evocaba sus recuerdos, y ellos se decían unos a otros: “¿Te acuerdas lo que nos decía…?”. Bebían y comían en su nombre, con el corazón lleno de de sus palabras, así como él lo había deseado cuando aún estaba con ellos, y entonces, María percibía algo especial: el rostro de Jesús se transparentaba en Pedro, Juan, María…, como si él mismo estuviera en sus ojos o en sus manos, repitiendo sus gestos. Por eso no podía guardar luto. No había un sólo día en que Jesús no moviera su corazón, ni le dirigiera una mirada, una caricia, o una palabra secreta y cómplice para vivir de su amor.

Eso sí, la nostalgia de volver a verle se había convertido en un modo de llamarle: Maranatha! Todos lo decían así, en aquella lengua extraña, y él, dicen que al oírlo, estaba impaciente en el el cielo, porque en la tierra se le habían quedado los otros dos amores de su vida: María y los suyos. Nada de luto. María se ponía todos los días su mejor vestido, preparada para un encuentro. Al caer el sol, comenzaba un día nuevo, uno más para vivir y esperar, uno menos para estar junto a Él.