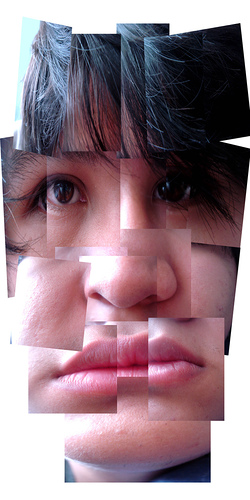

Uno de los más graves peligros que tenemos en nuestra vida espiritual es ‘mirarnos demasiado a nosotros mismos’. Y, en consecuencia, examinarnos minuciosamente, con el buen pretexto de conocernos mejor y de poder corregir nuestros numerosos defectos. De este modo, sutil y peligrosamente, nos convertimos en nuestro propio ‘centro’, y no cesamos de girar en torno al eje de nosotros mismos. Por eso, vivimos muchas veces literalmente ‘descentrados’. Y es que nuestro centro verdadero no somos nosotros, sino Dios o, más exactamente, Jesucristo. Y sólo estando ‘centrados’ en él, está de verdad ‘centrada’ toda nuestra persona y toda nuestra existencia.

Uno de los más graves peligros que tenemos en nuestra vida espiritual es ‘mirarnos demasiado a nosotros mismos’. Y, en consecuencia, examinarnos minuciosamente, con el buen pretexto de conocernos mejor y de poder corregir nuestros numerosos defectos. De este modo, sutil y peligrosamente, nos convertimos en nuestro propio ‘centro’, y no cesamos de girar en torno al eje de nosotros mismos. Por eso, vivimos muchas veces literalmente ‘descentrados’. Y es que nuestro centro verdadero no somos nosotros, sino Dios o, más exactamente, Jesucristo. Y sólo estando ‘centrados’ en él, está de verdad ‘centrada’ toda nuestra persona y toda nuestra existencia.

Blas Pascal (1623-1662) afirmaba y repetía: "No conocemos a Dios sino por Jesucristo. Sin este mediador desaparece toda comunicación con Dios; por Jesucristo conocemos a Dios"1. Y añadía: "No solamente no conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo. No conocemos la vida, la muerte, más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo, no sabemos ni lo que es nuestra vida ni nuestra muerte, ni Dios ni nosotros mismos. Así, sin la Escritura, la cual no tiene sino a Jesucristo por objeto, no conocemos nada y no vemos más que oscuridad y confusión en la naturaleza de Dios y en la propia naturaleza"2.

Pascal nos ofrece, aquí, un pensamiento y una reflexión de excepcional valor teológico y también pedagógico. El deseo -legítimo, por otra parte, y hasta urgente- de conocerse a sí mismo fue presentado por la antigüedad griega y latina como principio y, a la vez, como meta de toda filosofía y toda la vida moral del hombre. Nos dicen que la inscripción "conócete a ti mismo" estaba grabada en el frontispicio del templo de Delfos y figuraba como lema de las escuelas filosóficas.

En el mundo cristiano, ese mismo lema presidió, muchas veces, toda la tarea de la formación y de la vida ascética. Y, en la actualidad, desde una nueva ola de psicologismo, que está invadiendo peligrosamente -y hasta sustituyendo, en no pocos casos, como un pobre sucedáneo- la auténtica vida espiritual cristiana, ha cobrado una exagerada importancia. En algunos/s superiores/as y formadores/as, se ha convertido en una cierta ‘obsesión’. (¡En virtud de un mal entendido ‘realismo’ práctico, con demasiada frecuencia, dan bastante más importancia a la psicología que a la gracia, y a la consulta psicológica que a la dirección espiritual, contradiciendo la mejor experiencia y las expresas orientaciones de la Iglesia!).

Se ha olvidado que lo importante y lo verdaderamente urgente y decisivo no es tanto conocerse a sí mismo, cuanto conocer de verdad a Cristo, hasta dejarse cautivar y transformar por él; y que, además, conocer de veras a Jesús es la única fuente del verdadero autoconocimiento, ya que sólo en él y desde él podemos llegar a conocer de verdad lo que realmente somos y lo que tenemos que ser. Con la ventaja de que este autoconocimiento en Cristo, porque está logrado desde el auténtico conocimiento de Jesucristo, no lleva nunca a la desesperación y ni siquiera al desaliento, sino a poner el acento mucho más en él que en nosotros: a vivir desde él y a dejar que sea él nuestra vida. Jesús mismo, si vivimos en comunión y en amistad con él, nos ‘contagia’ sus actitudes vitales. El es, personalmente, la mejor escuela de aprendizaje de todo lo verdaderamente humano y cristiano.

"Quien ve su propia humanidad en Jesucristo, la ve de manera diferente de como la ve quien no cree en Dios ni en Jesucristo. Además de mi Salvador, Jesucristo es el Verbo y la Sabiduría de Dios en el cual y por el cual yo mismo descubro la verdad más profunda de mi ser. Mirando a Cristo y mirándome en Cristo es como yo veo la más verdadera visión de mí mismo"3.

Por otra parte, es fácil y doloroso comprobar que uno de los rasgos más negativos de la cultura actual, que tiene las más graves y dolorosas consecuencias prácticas para la vida humana, para la vida cristiana -y también para la vida consagrada-, es la visión reduccionista del hombre. Lo espiritual, muchas veces, se reduce a lo psíquico; lo psíquico, a lo biológico; lo biológico, a lo químico; y lo químico, a lo simplemente mecánico. De este modo, se deteriora y hasta se altera radicalmente la imagen del hombre, se la despersonaliza y deshumaniza, se la reduce, en última instancia, a un ser material, a una máquina más o menos perfecta y complicada, y, en definitiva, a una ‘cosa’, a un simple ‘objeto’, que se puede manejar y explotar despiadadamente, sin mayor escrúpulo, como una pequeña pieza de una gigantesca máquina.

¿Podríamos afirmar, sin faltar a la más elemental honradez, que los cristianos, incluidos también los religiosos y religiosas, estamos realmente libres de este grave peligro, que no caemos nunca en esa especie de ‘reduccionismo’ materialista, y que no ejercemos ninguna forma de ‘manipulación’ de las personas, hacia dentro y hacia fuera de nuestras Instituciones? ¿Es verdad que no existe, también entre nosotros, violación alguna de los derechos humanos, y, a veces, de los derechos humanos más elementales, ni subordinación ‘despiadada’ de las personas y de sus más legítimos ‘intereses’ -como la salud, la formación y la vida espiritual- a intereses predominantemente económicos o laborales?

San Pablo, a partir de su encuentro personal con Jesucristo, comenzó a ser de verdad ‘él mismo’, es decir, redescubrió y recuperó su más profunda y verdadera identidad personal. Porque, antes de que Jesús le saliera al encuentro en el camino de Damasco, no era verdaderamente ‘él’, el hombre pensado y querido desde siempre por Dios, sino ‘otro’, porque estaba ‘alienado’ y perdido. Por eso, al encontrarse con Jesucristo, se encontró consigo mismo. Ya no buscó ni su propia justicia, sino ser hallado en Cristo con la ‘justicia’ que proviene de creer en él. Olvidó para siempre su pasado lo que dejó atrás , y se lanzó decididamente hacia el futuro hacia adelante (Flp 3, 7 16). Ni siquiera se preocupó ya de conocerse a sí mismo. Sólo quiso "saber a Jesucristo" (1 Cor 2, 2). Cristo lo fue literalmente todo para él. Creer en Cristo, de esta manera, le bastó para vivir. Y es que Cristo mismo era ya toda su vida. Por eso, pudo decir: "Para mí, vivir es Cristo" (Flp l, 21). Y también: "Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí" (Gál 2, 20).