(Juan 19, 25-27)

(Juan 19, 25-27)

Si no fuera porque toda repetición acaba anestesiándonos no podríamos resistir más. Las noticias del sufrimiento humano se multiplican. Al mismo tiempo alguien nos dice por teléfono que un familiar nuestro ha sufrido un accidente de tráfico. Todos los telediarios nos sirven imágenes de un policía herido en atentado o de un niño víctima del hambre.

Junto a estos desgarros grandes encuentran hueco nuestros desgarros «pequeños»: desde un dolor de muelas hasta un aburrimiento crónico. ¿Quién no experimenta a lo largo de su vida algún sufrimiento? A veces, la causa es un problema de salud. Otras, un fracaso afectivo, una ruptura indeseada o la imposibilidad de conseguir lo que uno se propone en la vida. Algunos sufrimientos se deben sencillamente a nuestra incapacidad para aceptar las cosas como son. Otros atacan la raíz de nuestra confianza en nosotros mismos y en Dios.

El sufrimiento siempre está ahí como una sombra. Sufrimos porque experimentamos una distancia entre lo que esperamos y lo que, de hecho, sucede. O -como dicen algunos psicólogos- porque funcionamos mal, porque no hemos aprendido a vivir la vida desde lo positivo.

En cualquier caso, no estamos hechos para sufrir. Debemos combatir lo que nos produce dolor. Y, sin embargo, hay sufrimientos que nos ayudan a madurar como personas y como creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo? También aquí dirigimos nuestros ojos al María, convencidos de que ella, experta en humanidad, puede enseñarnos como nadie a vivir de otra manera esta realidad tan nuestra, tan cotidiana. Ella no es una psicóloga. No podemos esperar, pues, recetas para cada problema. Pero de ella aprendemos una manera evangélica de vivir. Y también de sufrir.

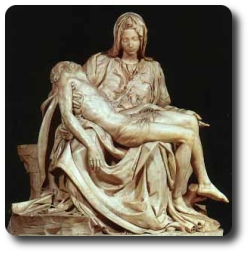

El evangelista Juan nos habla de la presencia de María junto a la cruz de Jesús. La versión latina de este texto ha inspirado hermosas composiciones musicales. Dice sencillamente: «Stabat mater iuxta crucem». Son sólo cuatro palabras, pero valen más que un largo tratado.

El cuadro forma parte de nuestros símbolos religiosos. Jesús está muriendo sobre un madero clavado en una roca. La madre no se contenta con mirar desde lejos. Y mucho menos con detenerse un poco y luego pasar le largo. La madre permanece, se queda. Y I ese quedarse nos revela una manera nueva de vencer el dolor. El que huye es un derrótalo. Es preciso aprender a convivir con el sufrimiento. Como dice un proverbio oriental: «Si nunca has llorado profundamente unas cuantas veces no has empezado a entender la vida». El sufrimiento es como una flor que sólo se abre cuando se la contempla con cariño, sin prisas. El turista simplemente pasa. El contemplativo permanece.

«Stabat mater». Por el Calvario desfilaron muchos. Es probable que algunos se sintieran horrorizados al ver a Jesús colgado del madero. Pero pocos permanecieron. Otros asuntos los reclamaban. La madre de Jesús sí permaneció. Fue fiel hasta el final.

El texto de Juan no sólo insiste en la permanencia sino también en la cercanía: «iuxta crucem», junto a la cruz. El mismo cuerpo virgen que contuvo el cuerpo naciente de Jesús se aproxima ahora a su cuerpo agonizante. Y tanto en la vida como en la muerte se da una profunda cercanía. La misma que lo acaricia y lo envuelve en pañales permanece ahora «junto a la cruz». Un sufrimiento acogido con cercanía acaba revelándonos lo que no habíamos sospechado.

Es la historia de María, la dolorosa. Pero es también la historia de muchos hombres y mujeres que, desde el sufrimiento, nos han ayudado a todos a ver el lado mariano de la vida: a ser más sensibles y más compasivos.