La Ultima Cena no fue una acción de más de Jesús. Fue mucho más: ia celebración de toda una vida de entrega al Padre, al servicio del Reino. Aquella Cena fue a la vez celebración gozosa y despedida trágica, anticipación de la muerte en cruz y proclamación de ia esperanza en el único que puede salvar. Para los cristianos celebrar la Eucaristía es hacer memoria de Jesús muerto y resucitado, significa asumir su muerte y esperar su resurrección, reconocer que vivimos en la injusticia y comprometernos con el Reino que nos hace a todos hijos y, por eso, hermanos. La Eucaristía tiene mucho que ver con la justicia.

La Ultima Cena no fue una acción de más de Jesús. Fue mucho más: ia celebración de toda una vida de entrega al Padre, al servicio del Reino. Aquella Cena fue a la vez celebración gozosa y despedida trágica, anticipación de la muerte en cruz y proclamación de ia esperanza en el único que puede salvar. Para los cristianos celebrar la Eucaristía es hacer memoria de Jesús muerto y resucitado, significa asumir su muerte y esperar su resurrección, reconocer que vivimos en la injusticia y comprometernos con el Reino que nos hace a todos hijos y, por eso, hermanos. La Eucaristía tiene mucho que ver con la justicia.

Es conocida la praxis de Jesús de celebrar comidas en las que de forma directa e íntima se abordan muchos aspectos del Reino que él predicaba como Buena noticia. La presencia de Jesús, sus palabras, el simbolismo de estar comiendo en fraternidad, el hecho de compartir lo más profundo y desde lo más íntimo del corazón humano y la solidaridad en asumir todo lo que allí se celebraba, hacen de estas cenas un paradigma de Jesús y de su Evangelio.

Mandamiento nuevo, lavatorio y mesa compartida

La víspera de su muerte Jesús celebró la Ultima Cena. En el amplio «discurso sacerdotal», que hizo en ese contexto, aparecen una serie de aspectos profundamente relacionados entre sí y de gran sígnificatividad para los creyentes. Veamos los principales.

Dios es amor y la mayor manifestación de este amor es Jesús de Nazaret. La vida y entrega de Jesús habla del amor de Dios como amor desbordante, para siempre y hasta el final.

El amor de Dios se presenta como un servicio al hombre y a la humanidad. Lo revelado en Jesús es también lo que todo hombre está invitado a ser: hijo y hermano en una humanidad reconciliada.

La nueva humanidad se define como «fraternidad» construida desde la confianza, el servicio y el perdón. Vivir desde aquí es fiesta, comida, banquete y plenitud que anticipa el don escatológico de la vida eterna donde únicamente viviremos en el amor.

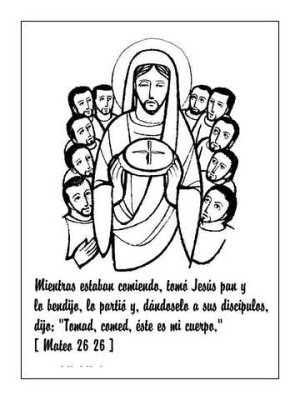

Hay cuatro textos que son inseparables. El primero se refiere a la misión: «El Espíritu está sobre mí, porque él me ha ungido, me ha enviado…» (Is 63,1-3a). El segundo al lavatorio de los pies: «Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros…» (Jn 13,15). El tercero a la mesa compartida: El Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomo pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió…» (1 Cor 11,26). Y el cuarto al mandato nuevo: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis…» (Jn 13, 34).

La Nueva Alianza realizada por Dios en Jesús lleva a trabajar con esperanza y constancia para que todas las esclavitudes personales y estructurales desaparezcan y reine la libertad, la justicia, la paz y la solidaridad.

Como dice el Misal de la Comunidad, «la Eucaristía es el sacramento de toda la obra salvadora de Dios y de la vivencia que de esta salvación tiene la comunidad. En ella se hace presente la comunión con Dios y la comunión fraternal. Los gestos de servicio de Cristo exigen que todos los miembros de la comunidad estén dispuestos a poner lo propio en común. Por otro lado, la Eucaristía, Sacramento de la Pascua, es necesario comerla dispuesto a emprender el camino de la liberación; es un signo que manifiesta nuestra decisión de pasar de la esclavitud a la libertad, de un mundo envejecido a la nueva creación» (pág. 269). La veracidad de lo que proclamamos y celebramos está en cómo vivimos.

La fracción del pan y sus implicaciones

La fracción del pan expresa que comulgamos un único pan de vida y bebemos del mismo cáliz de salvación. Pero también se refiere a la actitud de servicio entre los hermanos y nos lleva a compartir lo que somos y tenemos. El apóstol San Pablo en 1 Cor 11,28-29 nos urge a tomar conciencia de que comemos y bebemos el Cuerpo y Sangre de Cristo y de que esto es inseparable de la situación de justicia y solidaridad en la comunidad. La cena del Señor cuestiona todo lo que divide y hace sufrir a la humanidad y es una llamada a trabajar por la fraternidad entre los hombres y los pueblos. El pan que partimos y comulgamos es compromiso con toda causa de liberación y pide la constante comunicación de bienes y servicio al necesitado.

Sin duda alguna lo más profundo de la Eucaristía está en la entrega total que Jesús como Dios y hombre hace de su persona; no se trata en primer lugar de las cosas que El nos da, sí-no de su donación personal a todos y para siempre. Esta confesión de fe implica dos cosas en la vida de las comunidades creyentes: primera, el orden de la gratuídad como oblación total precede al orden de la justicia y, segunda, sólo podemos darnos a los demás si comemos y bebemos del «Amor de los amores» que nos ha amado primero.

No se puede dar gracias a Dios si no se comparte

El sacramento de la Eucaristía es la Acción de Gracias por excelencia. Toda ella es bendición y alabanza a Dios por el don de su Hijo, Jesucristo. En Cristo, por El y con El todo se nos ha dado y se nos dará como coherederos del Reino. Ya ahora podemos decir con gozo y alegría que «todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios».

Ahora bien, nuestra acción de gracias al Padre no puede ser oída ni acogida si al mismo tiempo no vivimos compartiendo lo que somos y tenemos. El don de Jesucristo, que acogemos y compartimos tiene que ser también entregado a los pequeños, marginados y últimos según el orden del mundo. La Eucaristía nos debería llevar a sacar adelante la revolución siempre pendiente, la de la fraternidad y solidaridad, para que los más pobres recuperen el protagonismo de la historia y sean pueblo de Dios en marcha. Entonces, «habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán ¡untos; un muchacho pequeño los pastorea» (Is 11,6). Esta paz universal, fundamentada en la justicia, es la utopia que la humanidad sueña y Dios quiere y de la que se hace su principal garante. Desde el Evangelio los creyentes estamos llamados a realizarla con palabras y gestos.

¿Qué significa hacer memoria de Cristo crucificado y resucitado?

El prefacio del día de Pascua dice: «El es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo; muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida». Y al celebrar la Eucaristía, decimos después de la consagración: «al celebrar ahora el memorial de pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo» (Plegaria II).

Hacemos memoria de Jesús mientras esperamos la venida plena del Reino por el que Cristo entregó su vida; es decir, la Eucaristía hace real y operante la presencia de Cristo resucitado en la asamblea eucarístíca. Quien compromete su existencia como lo hizo Cristo, no pierde su vida, sino que la recupera para siempre; quien une la memoria de Jesús con la justicia para los pobres está construyendo el reino que no tendrá fin; quien desde la esperanza que da Cristo resucitado gasta su tiempo, energías e ilusiones por los demás ha encontrado la clave de la felicidad y el sentido de la historia.

En definitiva, celebrar el memorial de la pascua implica el compromiso de luchar por la causa del hombre con la confianza plena de que nuestras vidas están en manos de Dios y de que la causa de Jesús se abrirá paso «por la espesura de la historia» y llegará a triunfar sobre el pecado, el dolor, el sufrimiento y la muerte.

Únicamente quien tiene la experiencia de haberse encontrado con Cristo resucitado tendrá fuerza para arriesgar sus seguridades y entregarse más a la causa del Evangelio. El compromiso cristiano no es en primer lugar una decisión de la voluntad, sino algo mucho más profundo. Es «sentirse alcanzado por el Señor Jesús». Esto sólo es posible, como dice San Agustín, porque al comulgar con fe y devoción «somos transformados en aquello que recibimos».

La Eucaristía es memorial de la muerte y resurrección de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz constituye la palabra definitiva de Dios. Es tal la novedad de misericordia, amor y entrega que comprende la pasión del Mesías, Hijo de Dios, que hacer memoria cotidiana de este acontecimiento único en la historia es algo que subvierte el orden existente y apuesta por uno nuevo, basado en la fraternidad, en la filiación divina y en la gratuidad.

Conclusiones

En la celebración eucarístíca se anuncia el reino, simbolizado y anticipado en el banquete compartido. En la comunión con Dios y con los hermanos recibimos la gracia que necesitamos para seguir a Jesús, convertirnos al Reino y vivir en la esperanza de la plenitud que aguardamos.

La celebración de la Eucaristía es acción de gracias al Padre, memorial de la Pascua de Cristo e invocación al Espíritu Santo. Todo lo anterior se hace desde el «clamor de los pobres», desde los «gozos y fatigas de cada día» y desde la «espera» del reino. Esperamos sintiendo a Dios como Padre misericordioso y poniendo, a la vez, manos a la tarea de hacer un mundo nuevo desde los ámbitos en que se desarrolla nuestro día a día y en las pequeñas cosas en que se juega nuestra realización y la de los demás. No se trata de tener los medios y las fuerzas para cambiarlo todo de golpe, sino de ser levadura en medio de la masa y ponerse como Jesús en manos del Padre para hacer su voluntad.

No podemos acercarnos a celebrar la Eucaristía si antes no estamos reconciliados con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Desde el punto de vista propio de esta reflexión, no podemos «celebrar dignamente» los sagrados misterios cuando hay situaciones que pisotean la libertad y dignidad de los seres humanos y de las que somos culpables o ante las que permanecemos indiferentes.