III Sábado de Cuaresma

(Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14)

La justificación

Es natural que deseemos adquirir el título por el que sentirnos justificados, como si eso se consiguiera por nuestros méritos y no por concesión de Dios, por su gracia. Pero debemos ser conscientes de la gratuidad, que no hemos merecido, que ha tenido el Creador con nosotros al darnos la vida y al redimirnos del pecado.

Es natural que deseemos adquirir el título por el que sentirnos justificados, como si eso se consiguiera por nuestros méritos y no por concesión de Dios, por su gracia. Pero debemos ser conscientes de la gratuidad, que no hemos merecido, que ha tenido el Creador con nosotros al darnos la vida y al redimirnos del pecado.

La actitud que nos corresponden es agradecer el don, al mismo tiempo que reconocemos nuestra debilidad. “Quiero misericordia, y no sacrificios; conocimiento de Dios, más que holocaustos.»” (Os 6, 6). De esta actitud se deriva no solo el abrazo de la misericordia divina, sino también la consideración entrañable que deberíamos tener hacia los demás.

Es axiomático el salmista, cuando reza: “Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias” (Sal 50).

Nos cuesta comprender la identidad divina, y muchas veces nos relacionamos con Dios desde nuestras ideas un tanto paganas, que proyectan sobre Él nuestras formas de actuar.

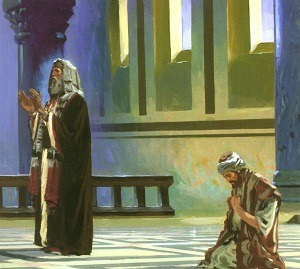

El Evangelio refleja muy bien la diferencia que hay entre el que desea justificarse a sí mismo, y el que, humilde, solicita de Dios el perdón: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: "¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás. (…) El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador." Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquél no. (Lc 18,10-14)

Santa Teresa de Jesús

En los momentos recios del siglo XVI era un tema candente la justificación, por el enfrentamiento teológico entre protestantes y católicos, iluminados y dejados, o por la Inquisición. Sin embargo Santa Teresa, que sufrió la sospecha de ser monja iluminada, diferencia bien lo que debemos hacer nosotros y lo que debemos esperar de Dios.

De ahí la confesión y reconocimiento de lo que es de Dios, y de lo que nos corresponde a nosotros: “¿No está claro que a quien Dios hiciere tan gran merced de juntarse con un alma en tanta amistad, que la ha de dejar bien rica de bienes suyos? Porque, cierto, estas cosas no pueden ser nuestras. El pedir y desear nos haga esta merced, podemos, y aun esto con su ayuda; que lo demás, ¿qué ha de poder un gusano, que el pecado le tiene tan acobardado y miserable, que todas las virtudes imaginamos tasadamente como nuestro bajo natural?” (Los Conceptos del Amor de Dios 3, 9).

Y en Castillo Interior prosigue: “Mas bien sabe Su Majestad que sólo puedo presumir de su misericordia, y ya que no puedo dejar de ser la que he sido, no tengo otro remedio, sino llegarme a ella y confiar en los méritos de su Hijo y de la Virgen, madre suya, cuyo hábito indignamente traigo y traéis vosotras” (Moradas III, 1, 3).