Qué bien nos hacen las palabras de profeta. Dejan poso en nuestras vidas, sobre todo si no falta humildad para acogerlas. Estoy convencido que los cristianos de este comienzo de siglo estamos urgidos de un giro profético. Nos encontramos bajo mínimos en profecía. Como que ha llegado el momento de ponernos todos un poco locos y descubrir el cristianismo evangélico, radical, dulcemente arrebatado que nos viene de las páginas de la Escritura y de las crónicas de los mártires, de las florecillas de San Francisco o de las poesías de San Juan de la Cruz.

mínimos en profecía. Como que ha llegado el momento de ponernos todos un poco locos y descubrir el cristianismo evangélico, radical, dulcemente arrebatado que nos viene de las páginas de la Escritura y de las crónicas de los mártires, de las florecillas de San Francisco o de las poesías de San Juan de la Cruz.

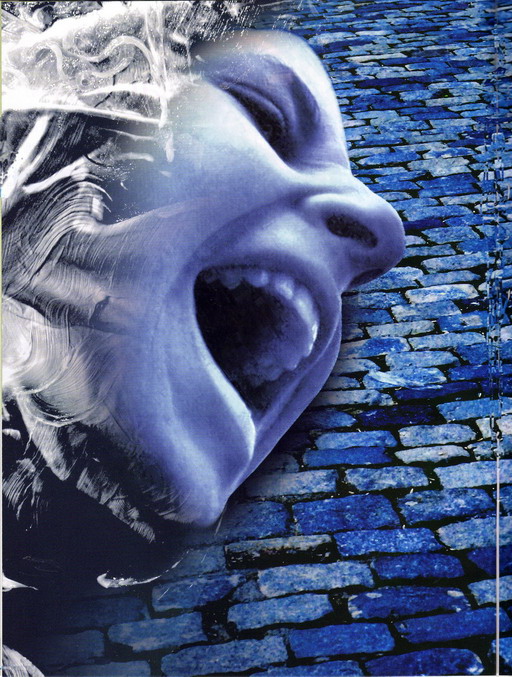

La presencia de hombres y mujeres que den ese tono a la vivencia de la fe es indispensable. Por supuesto que ser profetas no es una profesión y, por supuesto, menos de las bien retribuidas. Es una vocación incómoda y a veces martirial; un desborde, una irrupción del fulgor del Dios indignado y compasivo, silencioso y hablador.

Cuando miramos el panorama de la Iglesia y de la vida religiosa de nuestros días nos encontramos con las situaciones más diversas. Con profetas que no quieren profetizar. Los hay, también, que hablan lenguas difíciles. Su mensaje no llega, no nos toca. También hay creyentes que no quieren escuchar los mensajes proféticos. Les ponen nerviosos. Es uno de los servicios eclesiales que más hay que cuidar y acompañar sabiendo que no es fácil encontrar las personas que lo ofrecen debidamente.

Es una gran irresponsabilidad la de los que se dedican a enmudecer a los profetas y apagar el profetismo de una manera sutil tanto en la Iglesia como en la sociedad, en la vida religiosa como en las personas concretas. Pueden llegar a dejar a los grupos sin fuego y sin la radicalidad que tanto necesitamos para entender el misterio de la Trinidad, las exigencias de una fe que actúa por la caridad, la justicia que parte de la misericordia, la alegría que viene del sufrimiento (Eclo 48,1-4). La tarea debe ser más bien la opuesta. Animar a la acción profética; promoverla. Todo ello sin olvidar que no existe experiencia profética sin su fundamente místico; ni mística auténtica sin profecía verdadera. Los buenos profetas se forjan en compañía de los místicos; son su mejor fruto. Se hacen, se motivan, parten de la montaña.

Ahí reciben la primera inspiración que se refuerza con el rostros de los crucificados y que recorren las calles de nuestra ciudad o los caminos de nuestros campos. Que toda nuestra vida se vaya haciendo profecía

HAY una sabiduría profética que nos pone en camino para que nuestra vida se vaya haciendo profecía. El mundo de los marginados es la tierra privilegiada para que nazca lo nuevo y aparezcan los brotes germinales de lo nunca visto, el mensaje nuevo y claro del profeta. La levadura profética se tiene que convertir en un modo nuevo de proceder. Para que nuestra vida gane en calidad profética se necesita pasar:

– de la exclusión a la inclusión,

– de la liberación a la comunión,

– de la continuidad a la novedad y la alternativa,

– del compromiso duro y exigente a la invitación entusiasta y testimonial,

– de la denuncia al anuncio,

– del hacer al ser,

– de la justicia al amor,

– de la idolatría a la adoración.

Nuestra vida se hace profecía cuando nos preocupamos de dónde duermen los pobres esta noche y a renglón seguido decidimos recorrer las calles para llevarles un plato de comida y una manta. Cuando nuestra vida se va haciendo profecía entramos en una escuela en la que se aprende a ver y a mirar, a escuchar, a hablar de modo diferente, a pensar y sentir, a celebrar; así se llega hasta a un nuevo modo de ser. Con ese modo de ser nuevo se vive la fidelidad creativa, se perfora la creatividad, se habitan otros horizontes, se adquiere una especial sinergia; se decide, como nos recuerda Machado, llegar a las metas no los primeros y solos sino a tiempo y bien acompañados. Por supuesto, esto no es poco.

En el proceso hacia una vida hecha profecía hay una piedra millar, la que marca lo recorrido y lo por recorrer. Ahí se tiene que situar la atención y denuncia explícita al brutal sistema neoliberal que genera los pobres, los emigrantes, los que carecen de pan y de agua, los que no tienen medios para salir de la enfermedad y en el fondo, los que están en el origen de que hombres y mujeres pasen la noche en la calle sufriendo el frío intenso. Hay que acertar a rebatir enérgicamente la frase de un ministro de economía de Argentina, Martínez de Hoz: «Para que haya ricos tiene que haber pobres». Y por supuesto él quería que hubiera ricos aunque para eso tuvieran que multiplicarse los pobres.

También está en el Concilio Vaticano II, en la boca de los Papas y de los grandes líderes de la Iglesia de nuestros días. Está en el sentir, decir y hacer de los miembros de las comunidades eclesiales de base. Esta conversión hacia la profecía es urgente y en parte es un movimiento en marcha. Movimiento que tiene que luchar contra todo lo que es desencanto y tiene que cultivar el encanto sano y profundo, renovador y apasionado.

Archivar esta palabra en el diccionario de las ideologías y retirarla de la vida de cada día, como se ha intentado al interior de la Iglesia, es un intento suicida de parar la historia. La sociedad y la Iglesia necesitan darse y respiro y recobrar alma. A los creyentes nos toca andar por esta historia con los ojos abiertos y dejando de lado los caminos que llevan a ninguna parte. El profetismo no es de funciones ni de oficios sino de vida desbordante.

La profecía es una realidad práctica y vital. Con ella se va haciendo un acerbo profético para toda la Iglesia y la humanidad. Los buenos profetas que llegaron a ser mártires como Mons. Claverie dicen que «es más importante dar nuestra vida para salvar el futuro que retirarnos para salvarnos a nosotros mismos». El camino de la profecía es el camino de lo esencial, lo profundo y lo radical. Es el camino del «para siempre» ya que es el camino de la generosidad continuada e intensa. Y por supuesto ese camino es largo y pasa por la humildad y a veces por la humillación. Pide iniciación y larga espera.

Hay que perdurar en este camino. El consejo en este momento nos viene del Talmud. Y nos recuerda que «no estamos obligados a completar nuestra obra, pero no somos libres para dejarla». Se precisa permanecer en el camino emprendido. Es el que lleva a la vida. Llegamos a algo que podemos considerar la meta. El corazón del profeta recoge toda la denuncia del pobre y se hace pobre y desde esa condición le pasa al rico el mensaje que necesita. Así su denuncia, llena de indignación, se transforma en anuncio que lleva a una experiencia de comunión y también a una exigencia de justicia.

Lo importante de la experiencia profética es haberla hecho. Importa tenerla. Saberla contagiar. Quienes la han adquirido poseen un gran tesoro que se convierte en una fuente de vida, de sentido, de fuerza, La pueden evocar constantemente. Y transmitir y para eso es atinado usar una renovada mistagogía de la experiencia profética.

Los que han recibido el carisma de la profecía necesitan ser acompañados para ahondar esta experiencia y compartirla. El creyente que ha entrado en la aventura de la profecía vive una continua y sana inquietud. Desde esa experiencia encuentra en las visceras de la historia a Dios. Desde esas vísceras crece en paciencia y compasión, libertad y comunión.

A todos y a cada uno nos toca ahondar e intensificar la dimensión profética de nuestra vida cristiana. No dejo de soñar en una nueva primavera de la vida de la Iglesia. Somos muchos los que estamos convencidos de su capacidad para incidir en la historia, para librarla de todo lo que la desfigura y fecundarla. Ese tiempo nuevo será fruto de la mística y de la profecía.

De ello no hay duda. Ya lo recordó Pablo VI: «La Iglesia tiene necesidad de su Pentecostés perenne, de fuego en su corazón. De palabras en sus labios y de profecía en su mirada» Que esta nueva primavera se deje ver, sobre todo, en la búsqueda de la experiencia mística, en la compasión por los que sufren, en el proceder profético de muchos hombres y mujeres; en hombres y mujeres que en el fondo de su corazón cantan con convicción «Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado, se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra» (Cant 2,12). Para eso necesitamos la profecía.

Estos párrafos forman parte de un artículo más amplio

que se encuentra en Misión Joven nº 359