El pan y el vino son ambiguos, tanto en la vida como en la Eucaristía.

El pan y el vino son ambiguos, tanto en la vida como en la Eucaristía.

Por una parte, el pan es quizás nuestro símbolo primordial del alimento, la salud, la nutrición y la comunidad: “¡Danos hoy nuestro pan de cada día!” “¡Partamos juntos el pan!” El pan es un símbolo de vida y de reunión.

Pocas cosas hablan tan maravillosamente de vida como el olor del pan recién sacado del horno. ¡La fragancia de pan nuevo y calentito es el olor de la vida misma! Sin embargo hay otra historia diferente sobre el pan. ¿De qué se hace el pan? Granos de trigo que tuvieron que ser triturados en su individualidad para convertirse en algo común, la harina, que después tuvo que aguantar el fuego para hornearse dando como resultado una sustancia que huele a vida. Como dijo una vez San Agustín, en una homilía:

“Porque este pan no se hizo de un solo grano de trigo ¿verdad? Los granos estaban separados, antes de juntarse para convertirse en una hogaza o en una barra de pan. Se juntaron gracias al agua, después de haber sido primeramente triturados (la palabra latina que aquí emplea Agustín es “contritus”). Porque, si muchos granos no son triturados y mojados ligeramente con agua, no podrían conseguir esta forma que llamamos pan. … Y después, sin fuego, tampoco hay todavía hogaza o barra de pan”. El pan debe cocerse también con un fuego intenso. Así pues, el pan habla a la vez de alegría y de dolor.

El vino habla también en este doble sentido: Por una parte, el vino es una bebida festiva, quizás nuestro símbolo más significativo de la celebración. El vino no tiene nada que ver con nutrición básica o con necesidad alimenticia. No es una proteína necesaria para la salud, sino algo extra que habla de lo que yace detrás del negocio duro de ganarse la vida y mantenerla. El vino habla de amistad, comunidad, celebración, alegría, recreación, victoria. Todo lo celebramos con vino, incluido el amor, que no es el último en la lista.

Pero, por otra parte, el vino -igual que el pan- tiene otra cara diferente: ¿De qué se hace el vino? De uvas aplastadas. Se machacan las uvas en su individualidad, y precisamente su mismísima sangre se convierte en mosto, que, fermentado, nos proporciona el vino, esta bebida caliente y festiva. No es de extrañar que Jesús lo eligiera, en la Última Cena, para representar su sangre.

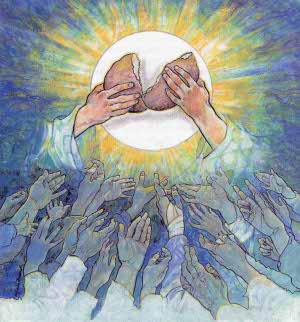

Es conveniente guardar esto en nuestra mente siempre que participemos en la eucaristía. Se toman el pan y el vino para ser consagrados por Dios y así convertirse en el cuerpo y sangre de Cristo; y son elegidos precisamente con su misma ambigüedad.

Por una parte, el pan y el vino representan todo lo que en la vida y en el mundo es sano, joven, hermoso, rebosante de energía y lleno de color. Representan la bondad de esta tierra, la alegría de los logros y éxitos humanos, la celebración, la fiesta y todo lo contenido en aquella bendición original, cuando Dios, después de la primera creación, miró a la tierra y la declaró buena. De la Eucaristía emana también el olor del pan recién sacado del horno.

Pero eso es solo la mitad.

La eucaristía también asume, en sacrificio, todo los que es aplastado, roto, y cocido con violencia. El vino, apropiadamente, es también sangre. En la Eucaristía asumimos tanto el bienestar del mundo y sus éxitos como sus depresiones y fracasos, y le pedimos a Dios que esté con nosotros en ambas situaciones. Pierre Teilhard de Chardin una vez lo formuló así bellamente:

En un cierto sentido la verdadera sustancia que hay que consagrar cada día es el desarrollo del mundo durante ese mismo día –el pan simbolizaría propiamente lo que la creación produce con éxito; y, por el contrario, el vino (sangre) lo perdido por la creación en agotamiento y en sufrimiento en el curso de ese esfuerzo.

Lo que vemos en la Eucaristía, la bondad y alegría de la vida y los dolores y defectos de la misma vida, es la misma tensión que debemos aguantar cada día en nuestras vidas ordinarias. ¿Cómo lo hacemos?

Gozando de la vida y de todos sus legítimos placeres sin sentimiento de culpabilidad y sin denigrarlos en nombre de Dios, de la verdad y de los pobres, mientras, por otra parte, vamos y estamos donde hoy en día se está alzando la cruz de Cristo, a saber, donde encuentran su lugar los excluidos, los pobres, los enfermos, los no atractivos, los solitarios, los hambrientos, los oprimidos, y los que sangran de dolor y sufrimiento.

Viviremos correctamente la tensión de la eucaristía, la ambigüedad del pan y del vino, siempre que honremos a la vez el olor del pan recién hecho y el proceso por el que llegó a ser pan. Esto significa que tenemos que rendir pleno homenaje a la belleza de la naturaleza, al garbo de un atleta, a la energía encerrada en la música, al poder y la sacramentalidad dentro del sexo, al humor de un buen comediante, al sentimiento vibrante de salud, y al color y el entusiasmo que viven soterrados en todas partes dentro de la vida misma, mientras por otra parte somos conscientes y estamos en solidaridad con todo lo que es excluido y hecho víctima por esas maravillosas energías que, en definitiva tienen su origen en Dios.

En el evangelio de Juan, el agua se convierte en vino (Caná), y el vino se convierte en sangre (en la Última Cena), y sangre y agua fluyen a la vez finalmente del costado atravesado de Jesús. Eso mismo sucede también en la eucaristía y ocurre en nuestras vidas. La tarea consiste en tomar a ambos, sangre y agua, en nuestras manos, como ocurre en la eucaristía, y entonces ofrecerlos a Dios.