En todas partes se encuentra la paradoja: A veces las cosas que piensas que te van a hacer feliz acaban entristeciéndote, y a veces lo mismísimo que te parte el corazón de dolor es también lo que lo abre al calor humano y a la gratitud.

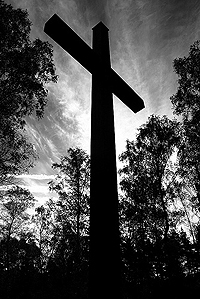

A veces la misma muerte derrama vida.

Vemos esto en el lenguaje que rodea la muerte de Jesús en los Evangelios. En el relato de algunos Evangelios, el momento de la muerte de Jesús lleva consigo una serie de cataclismos de tipo apocalíptico -el velo del templo se rasga de arriba abajo, y una serie de terremotos sacude la tierra, los sepulcros se abren, y los santos comienzan a aparecer y deambular. Esto quiere decirnos, entre otras cosas, que la muerte de Jesús desgarra el velo que nos bloquea para ver lo que hay dentro de Dios, y, después de la muerte de Jesús, tenemos que creer que los sepulcros están vacíos, nuestros queridos difuntos ya no están allí, sino en algún otro lugar, con Jesús vivo y resucitado.

Vemos esto en el lenguaje que rodea la muerte de Jesús en los Evangelios. En el relato de algunos Evangelios, el momento de la muerte de Jesús lleva consigo una serie de cataclismos de tipo apocalíptico -el velo del templo se rasga de arriba abajo, y una serie de terremotos sacude la tierra, los sepulcros se abren, y los santos comienzan a aparecer y deambular. Esto quiere decirnos, entre otras cosas, que la muerte de Jesús desgarra el velo que nos bloquea para ver lo que hay dentro de Dios, y, después de la muerte de Jesús, tenemos que creer que los sepulcros están vacíos, nuestros queridos difuntos ya no están allí, sino en algún otro lugar, con Jesús vivo y resucitado.

Sin embargo, el Evangelio de Juan nos ofrece una imagen diferente: Nos dice que después de muerto Jesús, los soldados fueron y atravesaron su costado con una lanza y “enseguida brotó sangre y agua”. De forma clásica, los teólogos prontamente han interpretado este pasaje como el origen de los sacramentos, a saber, la sangre y el agua se refieren a la eucaristía y al bautismo. Sin duda es verdad, pero hay ahí algo más inmediato.

¿Qué significan “sangre” y “agua”? La sangre acarrea vida a través de nuestro cuerpo. Es el flujo de la vida. Podríamos decir que la sangre es la vida misma. El agua nos mantiene vivos, sacia nuestra sed, e, importante también, nos lava y deja limpios.

Lo que el evangelista Juan quiere decirnos cuando afirma que la “sangre y el agua” brotaron del cuerpo muerto de Jesús es que Jesús murió de tal forma que su muerte vino a ser para los que le amaron -y para los que entre nosotros seguimos amándole- una fuente de vida, salud, y limpieza espiritual.

Después que Jesús murió, los que le amaron experimentaron su muerte, de modo paradójico, no como algo que les drenara la vida y les hiciera sentirse culpables, sino todo lo contrario: Aun siendo su muerte tan triste y desgarradora, los que le amaban la experimentaron como algo que les dio una vida más profunda, les permitió vivir con mayor libertad, y los liberó de sentimientos de culpa.

Esto es una paradoja increíble, pero no nos faltan situaciones paralelas dentro de nuestra propia experiencia humana que nos ayudan a entender esto. Todos nosotros hemos experimentado también cómo brotan sangre y agua en el funeral de algún ser muy querido.

Durante los últimos años, las ocasiones más genuinas de alegría rebosante a las que he asistido fueron tres funerales especiales. Cada uno de ellos fue una despedida entrañable a un hombre que murió relativamente joven, víctima de cáncer. Dos de ellos murieron mediados sus cincuenta años, y el otro al comienzo de sus setenta. Pero en cada caso, el hombre había vivido, y luego muerto, de una forma tal como para convertir su muerte en su último regalo a su familia y a sus seres queridos.

En cada caso, todos los que asistimos al funeral salimos de la Iglesia ciertamente con profunda tristeza, pero, al mismo tiempo, aunque parezca extraño, más libres, más abiertos a la vida y al amor, más profundamente agradecidos, y más liberados de aquel sentimiento flotante de culpa que tan fácilmente puede robarnos el gozo de nuestras vidas. En cada caso, de modo casi tangible, “sangre y agua brotaron” del ataúd.

Y esto no es una metáfora… precisamente.

Experimentamos esto de modo negativo, también: De vez en cuando muere alguien que conocemos, y su muerte produce el efecto opuesto. No fluye ni sangre ni agua. Más bien la muerte de esa persona por alguna razón nos asfixia, paraliza nuestra sangre, nos hace difícil la respiración, y nos sentimos culpables por haber conocido a tal persona y por todas las cosas que hicimos, o no hicimos, o hubiéramos tenido que hacer. Una lanza ha atravesado el costado de alguien, pero no brotan ni sangre ni agua…

Recuerdo una conversación con uno de esos hombres cuyo funeral fue tan rebosante de alegría. Al visitarlo en la sección de cuidados paliativos, le pregunté si tenía miedo a algo. Él me contestó: “No, no tengo miedo a morir, aunque eso me está resultando difícil. Es difícil describir la soledad en este proceso. Tengo una familia muy cariñosa y adorable, y tantos amigos… Casi constantemente hay alguno apretando mi mano, pero en medio de este trance me siento profundamente solo. La gente puede quererte, pero no puede acompañarte misterio adentro. Sin embargo, sólo tengo miedo realmente a una cosa: a no vivir este momento con dignidad. Quiero convertir esto, mi modo de morir, en mi acto final de amor para con mi familia. Quiero hacer esta última tarea de forma correcta”. Y lo hizo. Lloramos en su funeral, pero después todos salimos de la iglesia más libres, más rebosantes de amor, menos inmersos en sentimientos de culpa.

A veces el elemento mismo que parte tu corazón de dolor es el elemento que lo hace humanamente más cálido; y la misma vida que te quitan es lo que abre el flujo de sangre dentro de ti.

Nuestra tarea, al fin, es imitar lo que este hombre hizo, morir de tal forma que nuestra partida definitiva sea nuestro preciado regalo final para nuestros seres tan queridos.

Ronald Rolheiser.

(Traducido al español por Carmelo Astiz, cmf)