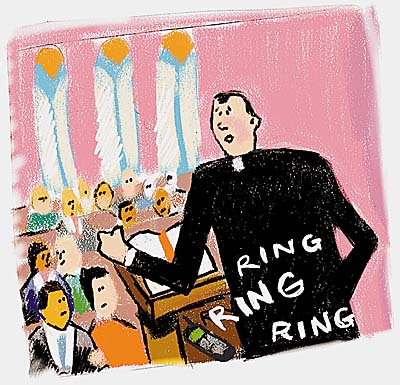

Estamos comiendo con un amigo, suena su móvil y éste, sin inmutarse, como un autómata, musita “perdón” cuando ya ha descolgado y tiene el auricular en la oreja. Lo mismo ocurre en las reuniones. Se ha convertido en algo aceptable el “disculpad un momento, seguid, seguid” y levantarse, salir de la reunión y dejar con un palmo de narices y la palabra en la boca al interlocutor. El asunto no acaba aquí. Cuando alguien, procurando aplazar la llamada entrante, ruega: “Te llamo luego, ¿vale?”, el emisor no se contenta. Raudo y veloz, comenzará con su conversación a sabiendas de que, en cuanto haya metido el codo en la oreja del receptor, logrará que se concentre en un nuevo asunto y le conceda unos minutos en aquel momento y no más tarde.

inmutarse, como un autómata, musita “perdón” cuando ya ha descolgado y tiene el auricular en la oreja. Lo mismo ocurre en las reuniones. Se ha convertido en algo aceptable el “disculpad un momento, seguid, seguid” y levantarse, salir de la reunión y dejar con un palmo de narices y la palabra en la boca al interlocutor. El asunto no acaba aquí. Cuando alguien, procurando aplazar la llamada entrante, ruega: “Te llamo luego, ¿vale?”, el emisor no se contenta. Raudo y veloz, comenzará con su conversación a sabiendas de que, en cuanto haya metido el codo en la oreja del receptor, logrará que se concentre en un nuevo asunto y le conceda unos minutos en aquel momento y no más tarde.

Los psicólogos y sociólogos advierten de la aparición de una nueva patología: la ansiedad de no “estar localizable”. Prueben a salir, entre semana, a la calle sin su teléfono móvil y dense un paseo de una hora. Les aseguro que a las personas víctimas de la localización permanente les invadirá una extraña sensación: “Nadie sabe dónde estoy”, “¿Habrá alguien llamándome ahora?”, “¿A ver cuántas llamadas perdidas encuentro en mi móvil?”. La

comunicación por la comunicación, independientemente de su contenido. Poco importa lo que tengan que decirme, el caso es que alguien tenga algo que contarme. Nuestra identidad se desdibuja un poco más. Ya no es “pienso, luego existo”. Sino: “Respondo, luego existo”.

Este singular hecho de nuestro tiempo ha aumentado su calado en la sociedad a raíz de los avisos sonoros de correo electrónico, SMS, agendas portátiles, las PDA o blackberrys de turno. Muchas personas son susceptibles de ser localizadas en un mismo lugar por cinco sistemas a la vez. Algunos programas de correo electrónico ofrecen incluso reclamos sonoros en los que una voz de un yanqui al que nunca conoceremos dice: “You’ve got maaaail” (con una voz casi insultante, tonadilla típica del “que no te enteeeeras”).

Las interrupciones afectan no sólo a la comunicación oral, sino también a la capacidad de concentración. Mientras escribía este artículo en mi ordenador, tenía abierto el Outlook. La campanita ha sonado dos veces. ¿Creen que he tenido el arrojo de no pasar del Word al Outlook para saber quién me escribía? Es casi imposible. Hay que ser un maestro de meditación trascendental para lograrlo. El móvil ha sonado tres veces, y me han enviado dos SMS. No podía concentrarme, así que he optado por apagar móvil y correo electrónico para completar el artículo.

Lo mismo sucede en las empresas. Resulta muy complicado mantener la concentración durante más de diez minutos en una sola tarea, pues en tal lapso de tiempo, varios estímulos se colarán reclamando nuestra atención inmediata.

Mi amiga comenzaba a obsesionarse por estar localizable en tiempo real. Maldita palabra. La comunicación en tiempo real está convirtiendo en irreal al tiempo. Desintegrándolo y privándolo de su consistencia. El tiempo ha dejado de ser tiempo para pasar a ser presente. Sólo presente. Y el presente es ingestionable si no se planifica.

Se añoran los tiempos en los que a uno no lo podían localizar hasta llegar a su casa o a la oficina, cuando no era tan sencillo alterar un plan o una cita. Vivimos quedando y “desquedando”, para volver a quedar y deshacer la cita, o la hora y lugar del encuentro. La modificación continua de la agenda tiene un efecto dominó que conviene conocer. Si yo altero la agenda de otra persona, ésta, a su vez, deberá avisar a otra con la que quedó, quien, a su vez, quizá precise cambiarle la hora a alguien, que, a su vez, avisará a otra y, así, sucesivamente. Es fantástico poder avisar de la cancelación imprevista de una reunión. Pero lo que tenía que ser una ventaja se ha convertido en vicio. Antes, cuando a uno se le citaba para algo que le interesaba mucho, si se había comprometido con alguien (por menos importante que fuese), al no poder avisarle, se mantenía la cita. Y no pasaba nada, las cosas salían igual.