La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el comentario del papa Francisco de que hoy la iglesia necesita ser un hospital de campaña. ¿Qué implica esto?

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el comentario del papa Francisco de que hoy la iglesia necesita ser un hospital de campaña. ¿Qué implica esto?

Soren Kierkegaard escribió una vez que el texto del Evangelio con el que se identificaba vivamente era el relato de los discípulos, después de la muerte de Jesús, en que se encerraban por miedo en la habitación superior de una casa; y luego, experimentaban que Jesús entraba, con las puertas cerradas, para infundir sobre ellos la paz.

Como sabemos, tenemos cuatro Evangelios, cada uno con su propia noción sobre la pasión y muerte de Jesús. Como sabemos también, estos relatos del Evangelio no son reportajes periodísticos de lo que sucedió el Viernes Santo, sino más propiamente interpretaciones teológicas de lo que sucedió entonces.

No nos gusta mucho la palabra desilusión. Normalmente la consideramos negativa, algo peyorativa, y no algo que nos hace un favor. Y aun así, la desilusión es positiva, significa el desvanecimiento de una ilusión; y las ilusiones, a no ser que necesitemos una como tónico temporal, no son buenas para nosotros. Nos retraen de la verdad, de la realidad.

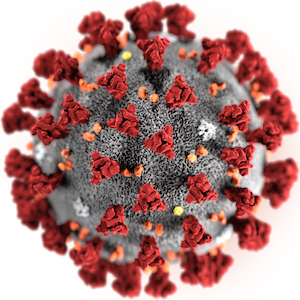

En 1985, García Márquez -autor que había ganado el Premio Nobel’82- publicó una novela titulada El amor en los tiempos del cólera. Cuenta una colorida historia de cómo la vida aún puede ser generativa a pesar de la epidemia.

Nada hay más tortuoso que el corazón humano, lejos de todo remedio: ¿Quién es capaz de entenderlo? El profeta Jeremías escribió esas palabras hace más de 25 siglos, y todo el que luche con las complejidades del amor y las relaciones humanas enseguida sabrá de lo que habla.

Cristianismo, Judaísmo e Islamismo: al fin y al cabo, todos creen en el mismo Dios. Curiosamente, a la vez, en opinión popular, también todos tienden a concebir a Dios de la misma manera: varón, célibe y no siendo particularmente feliz.

El coraje no es uno de mis puntos fuertes, al menos no un género particular de coraje. La Escritura nos dice que mientras Juan Bautista crecía, se hacía fuerte en espíritu. Mi crecimiento fue algo diferente. A diferencia de Juan Bautista, mientras yo crecía, me volvía acomodaticio en espíritu.

Los antiguos griegos tenían dioses y diosas para todo, incluso una diosa de la Vergüenza llamada Aidos. La vergüenza, para ellos, significaba mucho más de lo que normalmente significa para nosotros. En su mentalidad, vergüenza suponía modestia, respeto y una cierta reticencia necesaria ante cosas que debían permanecer privadas y ocultas.

Ya no entendemos la melancolía. Hoy agrupamos juntas todas formas de melancolía en un solo manojo indiscriminado y lo llamamos “depresión”. Mientras los psiquiatras, los psicólogos y la profesión médica están haciendo mucho bien en favor del tratamiento de la depresión, algo importante se está perdiendo al mismo tiempo.

Recientemente, en una entrevista de radio, me preguntaron: “Si Vd. estuviera en el lecho de muerte, ¿qué querría dejar tras de sí como sus últimas palabras?” La pregunta me pilló momentáneamente de sorpresa. ¿Qué querría dejar yo como mis últimas palabras?